学校は登校させたいし、子供は登校したくない。

子供のそれは体調にもしっかり現れるほどの「登校拒否」状態。

親としてはできれば登校してほしいけれど、体調悪化してまでの拒否反応をくつがえしてまで行かせたいとは思わない。

でも、このまま一生家に引きこもっていたらどうしようかと不安しかない状態でどうして良いのかわからない。

不登校ママ

不登校ママ誰か解決して

ほしい…

登校させたい学校、登校したくない子供、はざまで揺れる親との架け橋になるスクールカウンセラー。

ただ、相手も自分も人間なので、相性はあります。

もし、スクールカウンセラーがあなたにとって「いい人」と思えるなら一緒に子供をフォローしてくれる素敵な相棒になるはず。

いいカウンセラーに出会えるように願いながら書いていきますね。

\ 出席扱いサポート制度あり/

スクールカウンセラーについて

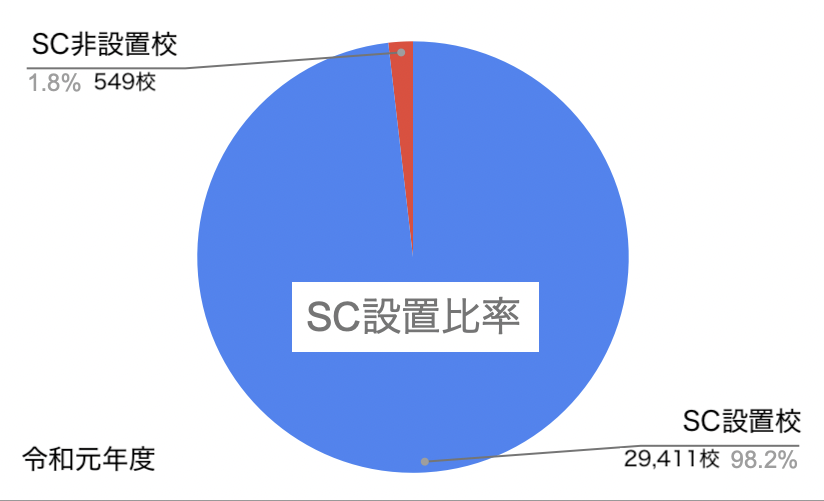

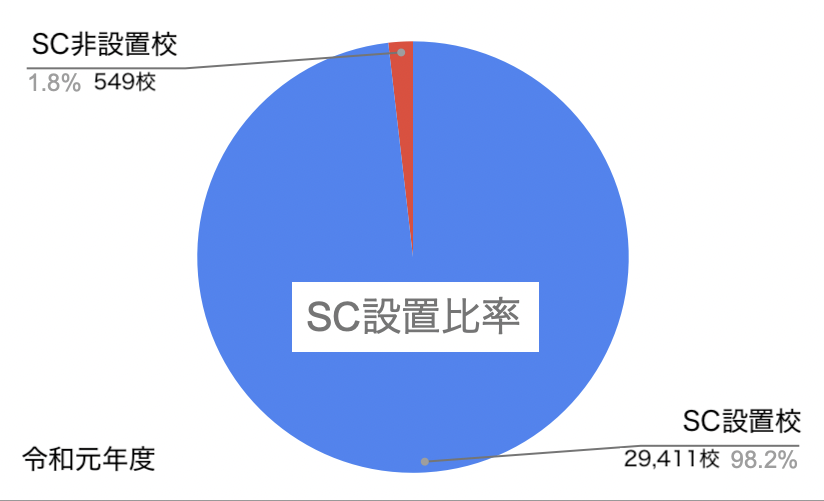

スクールカウンセラーの設置は98.2%済んでいるようですが、ネットを見ていると週に1回とか月に1回しかこない学校もあるようで、地域によっての利用比率は違うようです。

息子の通う中学校にはスクールカウンセラーが週に2〜3回来てくれていますし、娘が通っていた中学は週に1回だったような気がします。(利用していないので設置頻度は忘れました)

週に2〜3回来てくれている、というのはとてもラッキーなことなんだなとネットの情報を見て思います。

スクールカウンセラー等設置箇所数:令和元年度29,499校

教員のように「毎日いるわけではない」スクールカウンセラーの先生が「あなたの価値観に合う人」だったなら、いろいろ話を聞いてもらえると思います。

参考ページ

スクールカウンセラー配置校(箇所)数の推移(平成7年度~令和2年度)

文部科学統計要覧(令和2年版)

カウンセラーとソーシャルワーカーの違い

学校にはスクールカウンセラーがいますが、

以前行った適応指導教室にはソーシャルワーカーがいました。

この2つの職業の違いを調べてみたのですが、

スクールカウンセラーは児童の心理に関する支援に従事する人で「心の治療」

スクールソーシャルワーカーは児童の福祉に関する支援に従事する人で「環境の整備」をする人のようです。

どちらも子供にとって大切だと思いますが、カウンセラーは心理についての資格を持っている人がなる職業だということがわかりました。

スクールカウンセラー:

https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/yuushikisya/k_4/pdf/s4-5.pdf

児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を 有する者 (公認心理師、臨床心理士等)

スクールソーシャルワーカー:

福祉に関して専門的な知識・経験を有する者求められる能力・資格 (社会福祉士、精神保健福祉士等)

(参考ページ)

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実

スクールカウンセラーは味方?

私としては「生徒」の味方であってほしいと願っています。

行きたくない気持ちが強ければ「休んでいいよ」と言ってくれ、そのことを先生や親にやんわりと伝えてくれるのが「いいスクールカウンセラー」という認識です。

「スクール」がついているので学校としては「登校支援をしっかりしてほしい」ところだとは思いますが、

心の治療をするために設置されているスクールカウンセラーには心の治療を優先してもらいたい。

実際、息子が3年間お世話になっている先生は一貫して「学校なんて来なくていいよ」という先生です。ですが、担任と私と3人になると「教員」の意見が強くなるなと前から感じていました。

学校(文科省?)は「不登校生徒の減少」のために「スクールカウンセラー」を設置しているので「不登校の減少」を数字として示すためにも「登校するべし」なのだろうと感じます。

行けるなら行ってるよ…

子供自身はだらけて休みたいわけではないのに。

ですので、登校支援に積極的でなく心のケアをしてくれるスクールカウンセラーという存在は、学校にいる唯一の味方だと私は思っています。

スクールカウンセラーとの付き合い方

不登校の理由がはっきりしている場合

子供が理由をはっきり言語化できるのであれば、スクールカウンセラーのお世話になることなく、担任、副校長、校長と面談をして問題解決を模索することができる。(転校やフリースクールなど)

面談をして転校を含めた対応を大人が協議している間、子供の心のケアをスクールカウンセラーにお願いするといいと思います。

不登校の理由が不明の場合

我が家はこのタイプ。本人も親も理由がわからないので辛いし、難しい。

心の中の言葉を言語化することは難しいので「悩み」の根源である「登校」を取り除く方向でスクールカウンセラーとは話をするといいと思います。

本人が直接会えればいいのですが、私は息子が会う前にカウンセラーの先生と面談をしました。

スクールカウンセラーは予備知識を得られて、息子にどんな感じの先生だったかを伝えることができたので、とても良かったです。

相性の問題

親がいいと思っても子供が合わないと思うなら無理して会う必要はないと思います。

特に問題がなければ1年間はそのカウンセラーがその学校と契約しているので、年度変わる時に移動になるようなことがあるなら再度面談する必要があります。

相性が合わないと1年無駄にするのが辛いですが、相性が合うカウンセラーと出会えたらその日だけでも学校に行くことができるのは親にとっても子供にとってもとても嬉しいことだと感じます。

出席日数を気にしていなかったのですが、スクールカウンセラーの面談に行くことで出席扱いになり、教室に行くことのない息子の出席も「0」ではありませんでした。

会いに行くと

出席扱いになる

ほとんど学校に行けないので、いまさら出席日数でもないと思っているものの、正直出席扱いにしてくれるのは嬉しいですね。

親の心の架け橋

不登校の親は孤独になりがちなので、その心のケアもしてもらっている印象があります。

「相性の良い」と思えるスクールカウンセラーと出会えたらラッキーと思って子供についての自分が抱えている悩みもぶつけてみましょう。

カウンセラーは外科医のように「治療」ができるわけではないですが、話すことで心が整理されてホッとすることができます。

一度お話ししてみると親の心も安定してきます。

毎日はいない

月に1〜2回しか来校しない学校もあるようです。

そのくらいの頻度しか来ていないと親も会うの大変だし、生徒も相談したい時にいない場合もある。

会うことをおすすめするのですが、少ない日数しか来ないスクールカウンセラーに心の治療ができるのかなと不安になります。

このようにスクールカウンセラーがいない時に頼れるのが養護教諭。

保健室登校がOKの学校なら養護教諭が頼れる先生になるので、担任の先生とは違うアプローチで子供に接してもらうようにお願いしてみると良いかもしれません。

息子の学校は保健室登校はNGなので、そういう場合は養護教諭にお願いしづらいのでご注意ください。

他には不登校全般のまとめ役の教員がいると思うので学校に確認してください。

ただ、養護教諭も不登校の担当教員もカウンセラーではないので、学校外のカウンセラーやソーシャルワーカーへの連絡方法を教えてもらうのがいいと思います。

親ができることは?

臨床心理学や社会福祉士のような学問を勉強したことのない「親」が子供のためにできることは

その手の資格を持つ人と子供を会わせて、タッグを組んで心のケアをすることなのかなと思います。

スクールカウンセラーは一番アクセスするのにハードルが低いと思います。

「子供の通う学校」という家から近いよく知っている場所に来てくれるだけで新たな場所に行くストレスがありません。

すでに適応指導教室やフリースクールに通っている場合はそちらのカウンセラーと話を進めればいいと思います。

どこに所属するカウンセラーでもご自身やお子さんとの「相性」が一番大事なので

その相性を見るのが「親の役目」かなと思っています。

他にも病院のカウンセラーや精神科の先生とタッグを組む必要も出てくるかもしれませんが、そうなった時に病院に子供を連れて行く、病院に行く行かないの判断をするのも結構しんどいですが、大切なことかもしれません。

スクールカウンセラーとの付き合い方【まとめ】

今回は、スクールカウンセラーについて深掘りしていきながら

スクールカウンセラーと付き合うことで、お子さんの味方が1人増えるはず!ということを書いてみました。

スクールカウンセラーが設置されている学校はかなり増えてはいるものの、来校頻度はその学校(地域)によって様々で月に1回しか来てもらえない場合は強力な「味方」になってもらうのは難しいかもしれません。

ですが、心理のプロに話をすることは親も子供も心がスッキリしたり、ホッとしたりできるのでぜひ面談予定をとり、話をしてみてください。

相性が合わず、在籍校のスクールカウンセラーに不安がある場合は

適応指導教室、フリースクール、病院のカウンセラーやソーシャルワーカーに相談して心を少しでも軽くしてくださいね。

学校との付き合い方について詳しくはコチラをお読みください。

出会えますように